Es gibt verschiedene Küstenschutzelemente, die dazu dienen, die Küste und die küstennahe Infrastruktur zu erhalten. Das klassische Sturmflutschutzsystem an der Ostsee besteht in der Regel aus Buhnen – sandreichem Strand – Düne – Küstenschutzwald und Seedeich. Buhnen, die auch als Wellenbrecher bezeichnet werden, sind wand- oder dammartige Bauwerke quer zur Uferlinie. Durch sie wird den anrollenden Wellen bereits ein Großteil der Kraft genommen, bevor sie Strand und Düne erreichen. Die Buhnen in MV reichen 40 bis 80 Meter ins Meer und bilden insgesamt etwa 80 Kilometer uferstabilisierende Buhnensysteme an der Küste. Ebenfalls zu den Wellenbrechern gehören uferparallele Steinbauwerke, welche an besonders stark exponierten Küstenabschnitten den Küstenrückgang reduzieren können1.

Küstenschutzdünen sind zur Wasserlinie parallele Sandkörper, die gemeinsam mit dem Strand- und Schorrebereich einen schützenden Puffer gegen Überflutungen und Landverluste bilden. An vielen Küsten, so auch in MV, stellen sie das zentrale Schutzelement der Küste dar und sind mit über 100 Kilometer das längste Element an der Außenküste von Mecklenburg-Vorpommern1.

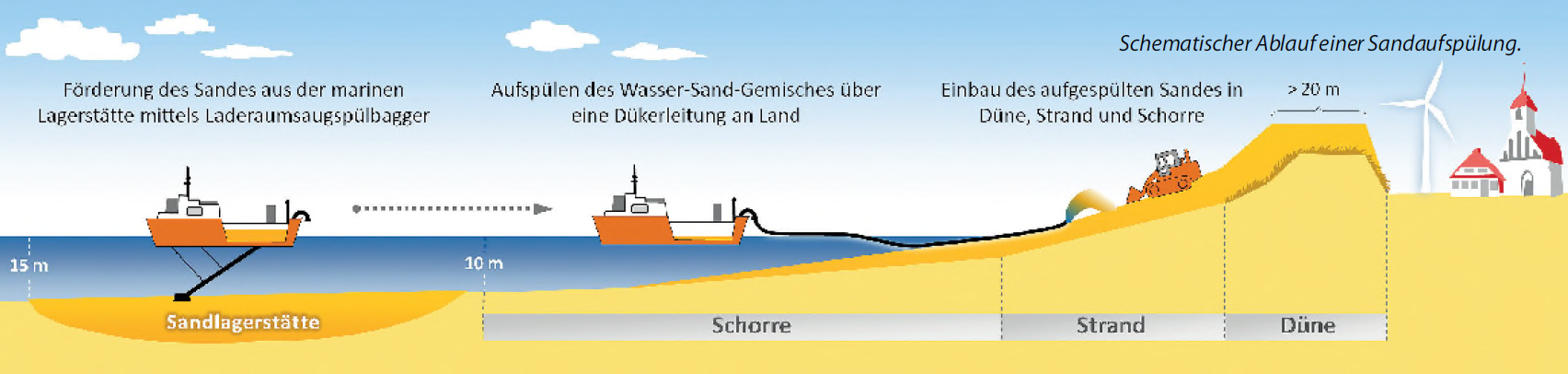

Da Sturmfluten und der allgemeine Küstenrückgang jedoch die Schutzwirkung dieser Maßnahmen negativ beeinflusst, muss stetig neuer Sand „nachgefüllt“ werden. Teilweise geschieht dies auf natürliche Weise durch Abrutschungen an Steilküsten. Zum Großteil muss der Sand jedoch künstlich zugeführt werden. Das Aufspülen marin gewonnener Sande gehört daher auch zu einer häufig genutzten Maßnahme des Küstenschutzes. Durchschnittlich werden so jedes Jahr rund 500.000 m3 Sand entlang der Küste eingebracht1.

Ein weiteres Element zum Schutz der bestehenden Küstenlinie, insbesondere von tiefer gelegenen Flachküsten, ist die Erhöhung bzw. Befestigung von Deichen. Deiche sind künstlich angelegte, lang gestreckte Erddämme, die an der Seeseite abgeflacht sind, um die Energie des Wellenlaufs zu verringern2.

Unter Berücksichtigung des Meeresspiegelanstieges sowie der Langlebigkeit der Gebäude im städtischen Bereich, können Schutzlösungen direkt am Bauwerk eine sinnvolle Lösung sein. Durch entsprechende Sicherungen der Fundamente und durch eine eingeschränkte Nutzung des Erdgeschosses können sehr lokale Lösungen geschaffen werden3.

Graue und grüne Maßnahmen

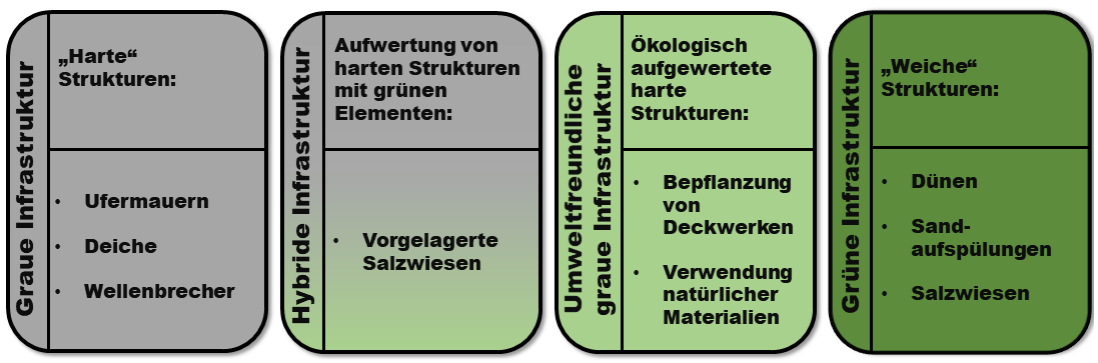

Küstenschutzmaßnahmen werden grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilt: Harte oder graue Küstenschutzinfrastruktur steht den weichen bzw. grünen Küstenschutzmaßnahmen gegenüber. Nachfolgend werden die beiden Arten charakterisiert.

Die graue Küstenschutzinfrastruktur umfasst konventionelle Küstenschutzbauwerke, die im klassischen Küstenschutz eingesetzt werden. Beispiele dafür sind Ufermauern, Deiche, Wellenbrecher sowie Deck- oder Sperrwerke. Die starren Bauwerke führen zu einer irreversiblen Veränderung des Naturraums. Wegen umfangreicher Erfahrungen mit hartem Küstenschutz, ist die Wirkung ausreichend erforscht und damit kann das Schutzniveau der Bauwerke zuverlässig bestimmt werden. Somit sind graue Küstenschutzmaßnahmen teilweise noch nötig, um den Schutz vor dem steigenden Meeresspiegel und Sturmfluten mit Sicherheit zu gewährleisten6.

Grüne Küstenschutzmaßnahmen sind naturnahe Maßnahmen, die den Eingriff in die Natur so gering wie möglich halten. Zusätzlich zur Schutzfunktion können sie zudem weitere Ökosystemleistungen bereitstellen. Hierzu zählen zum Beispiel, die Kohlenstoffspeicherung durch Salzwiesen, der Erhalt der Artenvielfalt und ein höherer Erholungswert. Außerdem können weiche Maßnahmen potentiell mit steigenden Belastungen mitwachsen und sich so natürlicherweise an die wandelnde Küstendynamik und den steigenden Meeresspiegel anpassen. Ein Beispiel von grünen Küstenschutzmaßnahmen sind Salzwiesen. Auch Dünen und Sandaufspülungen zählen zu den weichen Maßnahmen, allerdings erfordern sie eine kontinuierliche Unterhaltung, um den Anforderungen von Küstenschutz, aber auch Tourismus gerecht zu werden6. Für den grünen Küstenschutz gibt es bisher wenig Langzeiterfahrungswerte, sodass dessen Schutzniveau wenig erforscht und bislang unzulänglich bestimmt werden kann. Grundsätzlich muss beachtet werden, dass grüne Küstenschutzmaßnahmen oft eine größere Fläche in Anspruch nehmen, wogegen harte Küstenschutzinfrastruktur mit weniger Raum auskommen. Dies kann insbesondere an bebauten und besiedelten Küstenabschnitten mit erhöhtem Nutzungsdruck die Möglichkeiten der Küstenschutzmaßnahmen einschränken4.

Hybride Küstenschutzmaßnahmen bezeichnen eine ökologische Aufwertung von grauen Küstenschutzmaßnahmen, also eine Kombination von hartem und weichem Küstenschutz. Es entsteht eine umweltfreundlichere graue Küstenschutzinfrastruktur, zum Beispiel durch das Bepflanzen von Deckwerken oder das Anlegen einer Salzwiese vor einem Deich6. Grundsätzlich sollten naturnähere Küstenschutzmaßnahmen nach Möglichkeit eingesetzt werden, um Eingriffe in die Umwelt zu minimieren und zeitgleich von den natürlichen Ökosystemen zu profitieren. Dazu zählen u.a. der wellendämpfende Effekt von Wasservegetation und natürlichen Riffen, wie beispielweise Austernriffe5.

Literaturhinweise

- Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (StALU MM): Küstenschutz. Hier lesen.

- ESKP: Küstenschutzmaßnahmen in Deutschland. (o.D.). [Grundlagenartikel]. Earth System Knowledge Platform. Hier lesen.

- Sommermeier & Tiepolt (2020): Sturmflut, Hochwasser, Meeresspiegelanstieg. Wie schützt sich MV? In: EUCC – Die Küsten Union Deutschland e.V. (Hrsg.), Meer & Küste – Deutsche Ostsee, V. 8, S. 10-11. Hier lesen.

- Hirschmann, Hoffmann & Welp (2012): Anpassung an den Klimawandel: Küstenschutz. Themenblatt. Umweltbundesamt. Hier lesen.

- Schoonees, Gijón Mancheño, Scheres, Bouma, Silva, Schlurmann & Schüttrumpf (2019): Hard Structures for Coastal Protection, Towards Greener Designs. Estuaries and Coasts, V. 42, S. 1709–1729.

- Tiede & Schlurmann (2020): Küsteningenieurwesen – Planen im Klimawandel. In: EUCC – Die Küsten Union Deutschland e.V. (Hrsg.), Meer & Küste – Deutsche Ostsee, V. 8, S. 22-23. Hier lesen.